| |

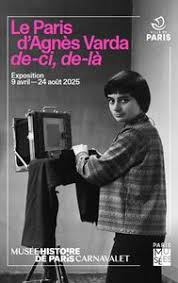

- expo : Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là au musée Carnavalet (jusqu'au 24 août) - expo : Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là au musée Carnavalet (jusqu'au 24 août)

le 09/04/2025

au

musée Carnavalet - Histoire de Paris, 23 rue de Sévigné - 75003 Paris (ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h)

Mise en scène de Anne de Mondenard, conservatrice générale du patrimoine, responsable du département Photographies et Images numériques du musée Carnavalet - Histoire de Paris avec des photographies, des extraits de films..... écrit par ou plutôt proposé par Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet - Histoire de Paris

L’exposition Le Paris d’Agnès Varda, de-ci, de-là aborde l’œuvre d’Agnès Varda (1928-2019) sous un angle inédit. Elle met en valeur l’œuvre photographique encore méconnue de l’artiste et révèle la place primordiale de la cour-atelier de la rue Daguerre (Paris 14e), lieu de vie et de création, de 1951 à 2019. Plus généralement, elle montre l’importance de Paris dans une œuvre libre et foisonnante qui ne cède jamais à la facilité et fait merveilleusement dialoguer documentaire et fiction.

Fruit d’un travail de recherche de plus de deux ans, l’exposition s’appuie essentiellement sur le fonds photographique d’Agnès Varda et les archives de Ciné-Tamaris. Elle met en regard l'œuvre de la photographe avec celle de la cinéaste à travers un ensemble de 130 tirages, dont de nombreux inédits, et des extraits de films entièrement ou en partie tournés à Paris. Elle présente également des publications, des documents, des objets ayant appartenu à l’artiste, des affiches, des photographies de tournage ainsi qu’une sculpture de sa chatte Nini.

Après avoir révélé les premiers pas d’Agnès Varda comme photographe, le parcours propose une première immersion dans la cour-atelier, à l’époque où elle est à la fois un studio de prise de vue, un laboratoire de développement et de tirages et le lieu de sa première exposition personnelle en 1954.

La même cour est revisitée dans les années 1960, à l’époque où Agnès Varda la partage avec le cinéaste Jacques Demy, quand elle est fréquentée par des personnalités du cinéma après avoir accueilli des gens de théâtre.

L’exposition propose ensuite un ensemble de photographies qui soulignent le regard décalé, teinté d’humour et d’étrangeté que l’artiste porte sur les gens et les rues de la capitale. Agnès Varda a en effet répondu à de nombreuses commandes, notamment de portraits mais aussi de reportages, traités à sa façon, avec originalité.

Le regard de la cinéaste sur Paris est évoqué dans un parcours chronothématique mettant en valeur les films tournés entièrement à Paris à commencer par Cléo de 5 à 7 (1962). La ville y est filmée pour être à l’unisson des sentiments traversés par la jeune femme. Cette partie de l’exposition évoque deux autres films où Paris sert à décrire les émotions

des personnages avec : un extrait du court-métrage Les fiancés du pont MacDonald (1962) et des photographies de tournage de Loin du Vietnam (1967). À travers une sélection d’extraits de longs et courts métrages, certains inédits ou inachevés, l’exposition interroge également la façon dont la caméra d’Agnès Varda explore la ville et montre sa passion pour les détails urbains, invisibles pour des yeux pressés.

L’exposition se poursuit avec des thématiques chères à l’artiste comme son attention aux gens et plus particulièrement aux femmes et à ceux qui vivent en marge en tissant à chaque fois des liens entre l’œuvre de la photographe et de la cinéaste. Pour le film L’une chante l’autre pas (1977), qui raconte l’émancipation de deux femmes qui gagnent en liberté et vérité, Agnès Varda a reconstitué la boutique d’un photographe parisien.

Pour ce faire, elle a réalisé une série de portraits féminins dont 12 seront exceptionnellement remis en scène dans le parcours. L’exposition dévoile aussi le projet de livre photographique L’Opéra-Mouffe, illustrant des chansons sur le quartier Mouffetard, devenu en 1958 un court-métrage explorant les sentiments contradictoires qui traversent une femme enceinte dans un des quartiers les plus pauvres de Paris. Elle présente également des extraits de Daguerréotypes (1975), documentaire tourné rue Daguerre

dans lequel Agnès Varda réalise un ensemble de portraits de ses voisins commerçants.

L’exposition s’achève autour de portraits de l’artiste photographiée et filmée dans sa cour-atelier devenue cour-jardin, à partir de laquelle elle a fait rayonner son œuvre tout en cultivant un personnage haut en couleur.

Un ouvrage comprenant les essais des commissaires et des membres du comité scientifique, dont deux amis proches d'Agnès Varda - Antoine de Baecque et Dominique Païni - et Carole Sandrin, conservatrice responsable du traitement de son fonds photographique à l'Institut pour la photographie, est publié aux Éditions Paris Musées.

-Parcours de l'exposition :

Photographe, cinéaste, artiste visuelle, Agnès Varda disait : « Je n’habite pas Paris, j’habite Paris 14e. » Pendant près de soixante-dix ans, de 1951 jusqu’à sa mort, le 29 mars 2019, elle réside à la même adresse, au 86, rue Daguerre (un des inventeurs de la photographie), dans un îlot protégé, entre la place Denfert-Rochereau et la gare Montparnasse. Ce site atypique à la surface confortable – deux boutiques et leurs dépendances liées par une cour à ciel ouvert – est à la fois un lieu de vie et de création.

Il abrite d’abord un studio de prise de vues, un laboratoire et une cour, où l’artiste rencontre, se raconte, photographie et filme – elle y accroche même sa première exposition en 1954.

En s’appuyant essentiellement sur le fonds photographique d’Agnès Varda - en partie conservé par l'Institut pour la photographie des Hautsde-France - et les archives de Ciné-Tamaris, cette exposition, riche de cent trente tirages, dont beaucoup inédits, met en valeur l’œuvre photographique encore méconnue de l’artiste et révèle le rôle de la rue Daguerre dans sa création. Des extraits de films, longs et courts, certains inédits ou inachevés, interrogent aussi la façon dont Agnès Varda représente, hors de son fief, un Paris invisible pour des yeux pressés. Son œuvre, qui navigue « de-ci, de-là », fait merveilleusement dialoguer documentaire et fiction, associe légèreté et noirceur, humour et étrangeté, féminisme et attention aux marges. La photographie et le cinéma ont toujours été mêlés aussi, contribuant à construire une figure emblématique de l’art au tournant du 21ème siècle.

*Avant la rue Daguerre :

1928 : naissance à Bruxelles, en Belgique.

1944-1947 : suit les cours de l’École du Louvre, à Paris.

1950 : Arlette Varda devient Agnès Varda artisan(e) photographe.

Née à Bruxelles, ayant habité à Sète (Hérault) pendant la guerre, Agnès Varda découvre Paris sous l’Occupation en 1943 à l’adolescence. Elle trouve la ville inhumaine et triste. Après des cours à l’École du Louvre, elle choisit d’être photographe, un métier qui lui permet de concilier des activités intellectuelle et manuelle. Alors qu’elle prépare son CAP, elle partage un appartement près de Pigalle avec trois autres jeunes femmes.

Ses colocataires sont ses premiers modèles et les quais de Seine ses premiers paysages parisiens. En 1950, elle s’inscrit au registre des métiers comme maître artisan photographe. À côté de travaux alimentaires, notamment des portraits, elle commence à construire une œuvre, marquée par l’influence des surréalistes et de Valentine Schlegel, qui l’incite à chercher la beauté sous des formes aussi surprenantes qu’inattendues.

Sa photographie d’une tête sculptée posée sur la margelle d’un puits devient le Noyé. Ses images qui cultivent une forme d’étrangeté – la marque Varda – sont déjà remarquées dans des expositions collectives.

*La cour-atelier de la rue Daguerre :

1951 : s'installe au 86, rue Daguerre.

1954 : organise une exposition de ses photographies dans la cour.

2007 : reconstitue la cour dans un studio de cinéma

En janvier 1951, dans le quartier de Montparnasse habité par des artisans et artistes, les parents d’Agnès Varda lui achètent deux boutiques à l’état de taudis, séparées par une cour-ruelle. Avec sa compagne Valentine Schlegel, elles s’installent côté épicerie. Un ancien atelier d’encadrement devient un laboratoire photographique pour Agnès. À l’étage, un atelier de dorure est aménagé en studio de prise de vues à la lumière du jour. L’ancienne boutique de l’encadreur est transformée en atelier de céramique pour Valentine, et son prolongement en un petit logement où Agnès Varda accueille un couple de réfugiés espagnols, la famille Llorca.

Deux autres voisines partagent l’intimité de la cour par l’intermédiaire d’une fenêtre. Cet espace de vie et de rencontre devient d’emblée un lieu privilégié de création à ciel ouvert : une cour-atelier. Agnès Varda y photographie ses voisins et des amis artistes ainsi que de nombreux jeunes comédiens de théâtre à la recherche de portraits naturels. Elle y organise même une exposition de ses œuvres et y tourne quelques plans raccords de ses premiers films.

*Drôle de Paris :

1951 : devient photographe du Théâtre national populaire (TNP).

1952 : le TNP s’installe au palais de Chaillot.

1956 : réalise de nombreux portraits d’artistes à Paris

Tout au long des années 1950, l’activité principale d’Agnès Varda est liée à celle de Jean Vilar – directeur du Festival d’Avignon depuis 1947 puis du nouveau Théâtre national populaire à partir de 1951. Elle documente l’activité de la troupe : dispositifs scéniques, maquettes de costumes, répétitions, comédiens en civil, représentations, etc. Dans ce cadre inspirant, elle rencontre de nombreux artistes, dont Alexander Calder. Sa réputation de photographe de théâtre lui vaut des commandes pour des reportages et des portraits, dont certains sont publiés dans la presse. Les rues de Paris s’offrent comme un décor privilégié. Dans ses images, l’artiste fait cohabiter drôlerie et étrangeté, allant parfois jusqu’à une forme de noirceur. Varda n’hésite pas à faire poser le photographe Brassaï devant un mur décrépi, le cinéaste Federico Fellini dans les éboulements des anciennes fortifications de Paris et l’actrice Giulietta Masina devant une boutique portant le nom de son personnage dans La Strada.

*Photo-écriture :

1956 : reportage sur l’académie de la Grande-Chaumière et l’académie Julian.

1957 : remporte un premier prix pour un conte-photo élaboré en 1955.

1959 : sujets d’illustration pour le mensuel Réalités.

Reconnue pour ses portraits de comédiens et d’artistes, Agnès Varda publie également des reportages aux sujets aussi hétéroclites qu’originaux. En 1955, elle imagine un conte : une petite fille déguisée en ange déambule près de l’église Saint-Sulpice sous les regards surpris et méfiants des passants.

L’année suivante, pour la revue Prestige français, elle raconte, au moyen d’images légendées, l’enseignement artistique délivré à l’académie Julian et à la Grande-Chaumière (Paris 6e). La forme est classique mais sa photographie d’un mannequin en bois et tissu, déglingué et effrayant, donne une couleur inquiétante à l’ensemble. Varda collabore par la suite avec le mensuel Réalités qui lui commande des sujets particulièrement ardus, à savoir illustrer un concept : l’influence de la mode littéraire sur le comportement amoureux ou ce que les chansons révèlent de nos aspirations. Alors qu’elle a réalisé à 26 ans son premier long métrage, La Pointe Courte, et plusieurs films courts, Agnès Varda continue d’explorer les écritures photographiques.

*La ville en écho :

1961 : juin-juillet, tournage de Cléo de 5 à 7 dans Paris.

1967 : avril, tournage du sketch pour le film collectif Loin du Vietnam.

Cléo de 5 à 7, film majeur d’Agnès Varda, est un portrait de femme inscrit dans un documentaire sur Paris. En quatre-vingt-dix minutes, de « cinq heures à six heures et demie », le film suit en temps réel les déambulations et l’évolution psychologique de Cléo, belle chanteuse de petit renom, affolée par la peur du cancer qui se superpose à celle de la grande ville. Avant d’arriver au parc Montsouris, refuge de nature dans le 14e arrondissement, Cléo sera passée devant des bateleurs menaçants et aura croisé des consommateurs indifférents au café Le Dôme (Paris 14e).

Vers la fin de Cléo, Agnès Varda insère un film burlesque, Les Fiancés du pont Mac Donald, tourné sur le canal de l’Ourcq, dans le nord de Paris.

Un jeune homme amoureux, interprété par Jean-Luc Godard, voit la vie en noir quand il porte des lunettes noires. Lorsqu’il les retire, tout s’éclaircit.

En 1967, afin d’évoquer la guerre au Vietnam, Agnès Varda filme à nouveau Paris à l’unisson des sentiments qui traversent son personnage. Une mère de famille, dans une panique mentale, finit par confondre la démolition de vieux quartiers parisiens avec un bombardement américain sur Hanoï.

*La cour des années 1960 :

1959 : Jacques Demy s’installe au 86, rue Daguerre.

1962 : séance de pose pour le magazine de mode Harper’s Bazaar.

1966 : derniers portraits de comédiens dans la cour

Devenu le compagnon d’Agnès Varda, le cinéaste Jacques Demy s’installe rue Daguerre en 1959. Les espaces de vie et de travail pour le couple et pour Rosalie, la fille d’Agnès, sont reconfigurés à la faveur de travaux. La cour accueille d’autres personnalités, notamment liées au cinéma, mais reste un lieu privilégié de rencontres et, pour la photographe, un espace de prise de vues en plein air. La cinéaste, tout juste auréolée du succès de Cléo, se prête à une séance de photographie de mode sous l’objectif de Frank Horvat (1962). De son côté, elle y représente des acteurs en lien avec des projets de films non tournés ou inachevés comme La Mélangite (1961) ou Christmas Carole (1966). Elle y fait poser Delphine Seyrig révélée dans L’Année dernière à Marienbad (1961) et prend des « photossouvenirs » de Catherine Deneuve lors d’essais de coiffure pour le film de Demy, Les Parapluies de Cherbourg (1964). La cour de la rue Daguerre sert encore de cadre à un plan raccord de son film Les Créatures (1965) et à deux séquences de Nausicaa (1970, inachevé).

*Travelling en ville :

1964 : janvier, court métrage sur l’atelier de modelage des moins de 13 ans aux Arts décoratifs.

2007 : août, se filme en remontant la Seine dans une barque sétoise.

2015 : juin, pour Les 3 Boutons, installe un rail de travelling devant chez elle.

Agnès Varda n’a pas vraiment été tentée de filmer le Paris pittoresque, les grandes artères ou les monuments qui font la gloire de la capitale.

Elle aime ce qui ne saute pas aux yeux dans la ville : pierres, jardins, inscriptions, façades, travaux… En 1984, elle consacre un court métrage Les Dites Cariatides aux sculptures de cariatides qui ornent des façades d’immeubles parisiens. Depuis Cléo de 5 à 7, sa caméra aime également suivre ceux qui se déplacent dans la ville, à pied, en voiture, en bus ou en trottinette. Elle-même se représente dans un voilier remontant la Seine pour son film Les Plages d'Agnès. Si le 14e arrondissement, où elle habite, domine son œuvre, Agnès Varda s’autorise des incursions sur la rive droite. Dès 1999, elle adopte le numérique pour être au plus près de ceux qu’elle filme. Munie d’une petite caméra, elle s’approche des glaneurs sur les marchés. Les extraits réunis dans cette projection empruntent à tous les genres (fiction, documentaire, publicité) et tous les formats (longs métrages, courts, bouts d’essais).

*Des femmes, des gens :

1958 : tourne L’Opéra-Mouffe, documentaire subjectif en lien avec sa grossesse.

1974-1976 : tourne successivement Daguerréotypes puis L’une chante, l’autre pas.

1987 : portrait filmé de Jane Birkin : Jane B. par Agnès V

Après le succès de Cléo de 5 à 7, Agnès Varda écrit d’autres rôles de femmes. Paris est la ville où se joue leur émancipation. Le film L’une chante, l’autre pas (1977) s’ouvre avec l’atelier d’un photographe rempli de portraits de femmes en noir et blanc au regard résigné et triste, avant que la cinéaste filme en couleurs deux femmes à la conquête de leur liberté.

Dans ses films comme dans ses photographies, Agnès Varda privilégie les gens modestes et ceux auxquels on prête peu d’attention. Dans L’OpéraMouffe (1958), tourné dans une rue Mouffetard marquée par la misère, la vieillesse et l’alcoolisme, elle établit un rapport plastique et mental entre les étals de nourriture et son ventre de femme enceinte, entre une population désespérée et l’espérance de mettre un enfant au monde.

Dans Daguerréotypes (1975), elle fait parler ses voisins commerçants de la rue Daguerre, travaillant souvent en couple. Nés en province, ils sont tous arrivés à Paris par la gare Montparnasse.

*La cour-jardin :

1975 : Agnès Varda s’autoproclame « daguerréotypesse », version féminine des premiers praticiens de la photographie.

2007 : août, la rue Daguerre est transformée en plage de sable pour le film Les Plages d’Agnès.

2019 : dernière installation : une sculpture de sa chatte Nini sur un arbre évoquant celui de la cour.

Au début du 21ème siècle, Agnès Varda passe du statut d’artisane de la photographie et du cinéma à celui d’icône de l’art contemporain, confirmée par sa présence, en 2003, à la Biennale de Venise. Ses préoccupations féministes et écologistes préfigurent celles d’aujourd’hui. Pour se représenter et se raconter, l’artiste s’affiche de plus en plus dans la cour-atelier devenue cour-jardin. Elle reçoit des journalistes, se filme en menant la conversation avec Jane Birkin, le glaneur Alain L., les artistes JR, Annette Messager, etc. Les plus grands photographes viennent tirer son portrait. De dos ou cachée derrière un manteau de poils rouges, Agnès Varda est immédiatement identifiable, jouant de sa petite taille, de sa coiffure à la Jeanne d’Arc et de ses cheveux bicolores. Elle n’est plus seulement associée à la rue Daguerre mais à cette cour qu’elle a habitée pendant près de soixante-dix ans, témoin des multiples évolutions et réinventions de son œuvre.

|